在创意写作工作坊中,感受写作的别样乐趣

——《创意写作》教学案例

发布时间:2022-11-09

来源:教学质量监测与评估中心

阅读次数:

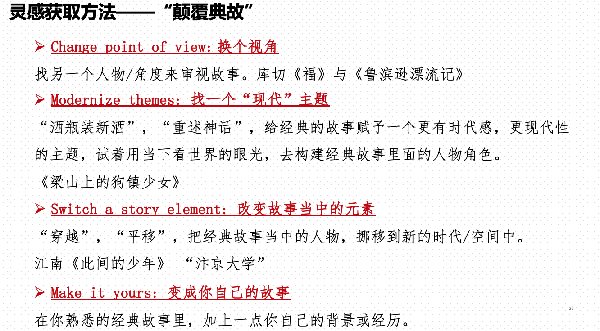

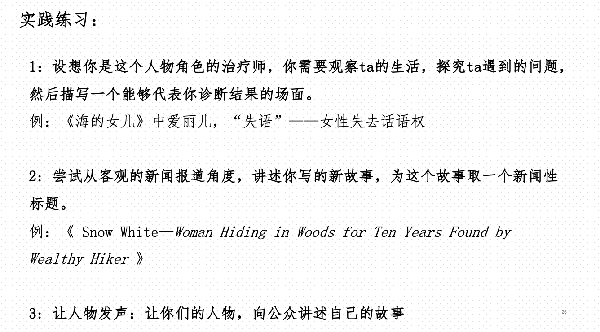

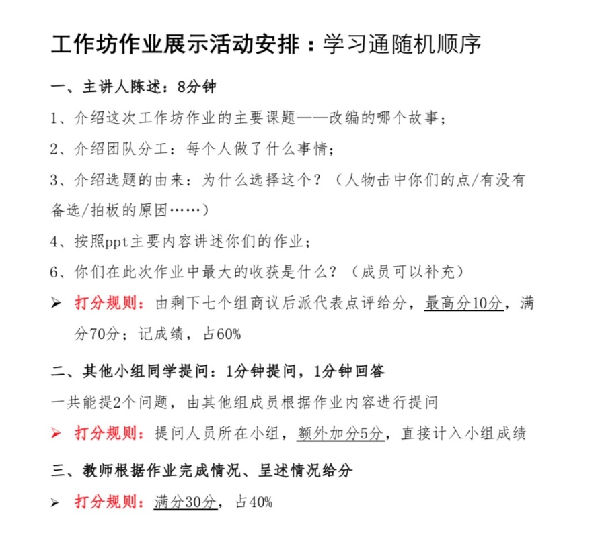

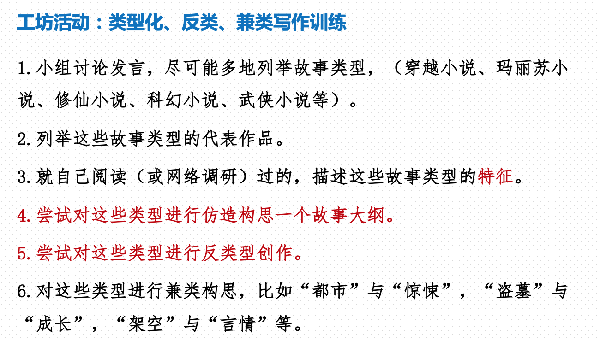

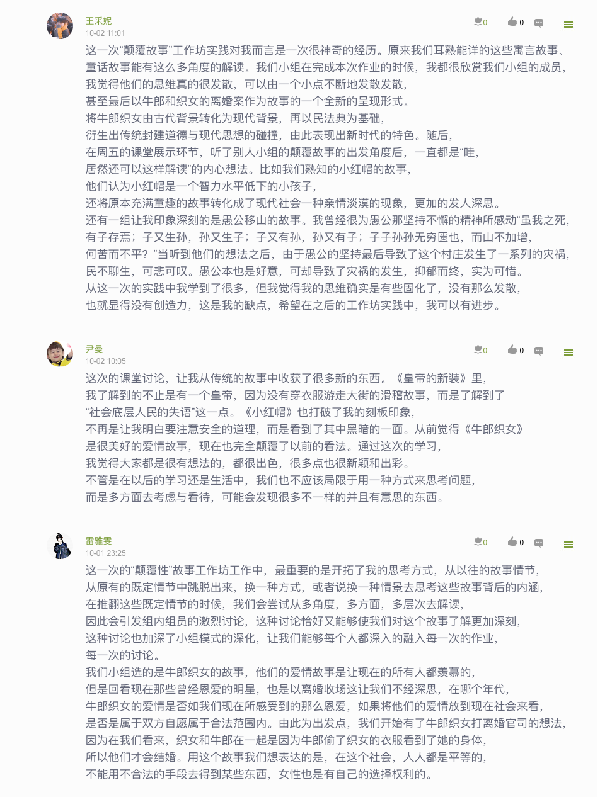

创意写作学科秉持“人人能写作”的理念,认为写作不仅仅是作家的事儿,而是每个人都“能”且都必须做的事儿,主要从“写作心理”、“创意思维”、“写作上路”、“作品结构”和“专业阅读”几个方面,讨论创意写作的一般原理和基础技巧,发展创意思维,全面开发学生的智能,提高综合素质。 创意写作视野下的学校写作教学多以“工作坊”制实践练习,配合课堂理论学习。工作坊制度中,教师和学生平等参与,多采取集体讨论、互相激发、共同创作等方式,提供交互激励,共同提高,另外,工作坊实践任务一般采用过程教学法,选题、构思、开篇、完成、修改、“出版”等过程工作坊全程介入,并照顾每一个环节,让学生的作品在每一个环节都得到集体讨论,获得激励的支撑。 因此,在汉语言文学专业的《创意写作》课堂上,负责教师朱贶在教学中沿用这种教学方式,在夯实课堂教学成果的同时,激发学生对写作的兴趣,让学生能够不断拓宽创意思维,从内心感受到“写”出所“想”的快乐。这里主要就本学期汉语言文学20级同学正在进行的《创意写作》课堂进行距离说明。 一、启发式教学破除“思维障碍”和“技术障碍”,树立学生“人人能写作”理念。 根据大纲安排,完成绪论内容学习后,《创意写作》课堂最开始的一门课为“突破障碍,寻求成长”,教学主要目标为帮助学生正确认识“创意写作”学科中“人人能写作”的理念,走出关于写作中的“天才说”、“灵感说”等认识误区,在写作工坊锻炼中,走出写作的第一步。 基于这一教学目的,在理论授课的环节,朱贶老师首先启发学生思考,在学生心目中,关于作家的“刻板印象”有哪些,然后通过正反举例,包括自己写作的案例,让学生首先从“作家=文坛大家”这个概念中祛魅,继而,重新强调创意写作的概念为“一切面向创意的写作行为”。在与学生的互动中,了解学生在日常写作时会遇到的各类障碍,比如词不达意、逻辑结构零散,“无事可写”,结合教材中的理论,引导学生将障碍区分为“思维障碍”和“技术障碍”,指出,技术障碍可以通过阅读和练习不断提升,而创意写作课程,正是要帮助学生不断突破“思维障碍”,从“创意”出发,以具体的方法让学生首先感受一次:可以“写什么”,能够“怎么写”。 二、“颠覆典故”引导学生打开思维,激发“创意风暴”与创作热情。 在有以上理论内容的铺垫后,课堂的最后30分钟,教师启动本学期第一次工作坊任务,以“颠覆故事”作为一次切人点,教学生该如何获取写作灵感。 通过归纳总结“颠覆典故”的方法,对每种方法进行具体的案例介绍,学生基本上已经掌握这种创意方式该如何进行。继而,按照之前的工作坊划分,每个小组在课程剩余的10分钟里,根据课堂任务进行确认——他们决定从哪个故事入手,进行一次创意风暴实践。 课堂教学结束后,通过超星学习通+学生群,发布具体的作业模版和要求,帮助学生在线下讨论中,高效完成教师布置的任务。 在仔细品读学生交上来的作业后,教师发现,学生的呈交的创意非常令人惊喜,为肯定学生在创意工作坊中的努力,同时激励学生的创作热情,在后续的课程中,特意拿出2个课时的课程内容,由学生进行小组作业展示。 根据工作坊制度的特点,教师在整个流程中,主要起思路引导的作用,每组成果的评分,在课堂上由其他小组共同完成,故而,学生在这节课上,不仅仅只做一个“倾听者”,还要做一个“意见分享者”和“分数评估者”,每组互评不仅要有合理的分数,在分数发表的同时,还应该给出合理的理由,另外,针对不同小组提出的意见,教师也给呈现小组补充说明的机会,在这种平等交流,互相激发的气氛中,不仅“颠覆典故”的写作方法被反复讨论,解读,课堂气氛也在同学们激烈的思维碰撞中被活跃,同时,许多小组的“故事”在讨论结束后,已见雏形。 三、“共创型”课堂寓教于乐,自主挥动课外之“笔” 《创意写作》的教学中跟,“写”是一项很重要的实践活动,但是大三学生课业压力较大,如果在每节课都进行工作坊实践的话,给到他们的教学任务过重,过犹不及,往往还会打击同学的写作热情。因此,往往这类工作坊练习,都只以“写作大纲”为最终要求,同时,在实践时,也注意选取贴合学生兴趣,和当下结合较为广泛的题材进行作业布置,尽量在课程中讨论完成,对于个别有兴趣的同学,推荐他们到学院主办的《南湖学园》杂志进行投稿。 另外,在《创意写作》的教学中,教师教学和学生练习不能仅仅限制于教材内容,写作是一项内容非常丰富的活动,各种社会话题、热点现象、日常生活都能作为写作题材,写作技巧训练固然重要,但最重要的是,要让学生以兴趣为导向,在他们热衷的题材中,让“笔”自己动起来。 同时,作为一种“共创型”课堂,学生在课程中的收获也至关重要,为了了解学生在这种工作坊学习中的所思所的,教师在学习通的讨论区,让学生在课后写下了关于这堂课程的收获,包括感想和建议,不仅仅是学生学,教师自身也要不断学习,课堂外亦是学习的天地。